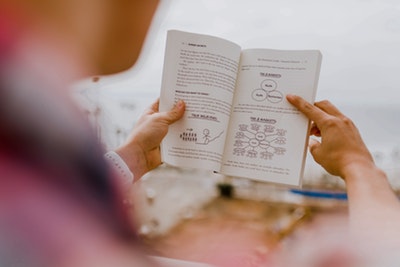

こんにちは、今回のレビューは インプット大全 です。

本著は精神科医ユーチューバ―としての地位を確立されました樺沢紫苑先生の作品です。 樺沢紫苑先生Twitter → @kabasawa

樺沢先生曰く、『本書は令和時代の教科書を目指し、知的生産性を高めるビジネス書の決定版』との事です。

確かに働き方改革法案が施行され、長時間残業の在り方が問われる昨今

企業戦士の皆さんは残業時間を減らし、如何に業務時間の中で完結させるかが大事になってくると思われます。

限られた業務時間の中で効率の良い仕事が出来る人、生産性をあげることが出来る人などが重要視されて行く時代にすでになっていると思います。

本著は・科学的に記憶に残る本の読み方

・学びの理解が深まる話の聞き方

・全てを自己成長に変えるものの見方

・最短で最大効率のインターネット活用術等を取り上げています。大全としてるだけあり、80もの細かな手法が図解入りで

述べられており、ケースに応じてアクションプランを学べます。

この記事の目次は以下の通りです。

1.インプットで大事なのは量と質どちらなの?

2.記憶の定着率の話

3.インプットを行うことの大前提

4.効率よいインプット 3つの原則

5.情報爆発時代の効率良い学びとは

6.あとがき的なものでは、行きましょう!

1.インプットで大事なのは量と質どちらなの?

ここでは2点に絞ってお伝えしていきます。

・量or質

・三振本とホームラン本

量or質

本著の中でこの問いに 大事なのは質である と述べています。

むしろ、速さや量を求める読書法は意味がない、と明確にダメ出しをしています。

あくまで量より質。深く読むこと、深読(しんどく)こそがインプットをする読書法としては最適です。

深読が出来ているかどうかの目安としては、その本の内容を

10分ほどで誰かに話せるくらいになっていると、合格点の深読が出来ている目安だそうです。

とはいえ、量を求めるのを全否定しているわけではありません。

むしろ、順序が大事です。

スポーツを行うときにはまずはしっかりとした型や基礎を身に着けてから、より実践的な取り組みへ進みます。

これは読書についても同じで深読に慣れることにより、書かれていること、ポイントをつかむ視点が鍛えられます。

その域まで深読を身に着けられれば速読や多読はより効果の高いものへなるはずです。

深読を行うことでポイントとしてはインプットをするには漠然とするのではなく

明確に目標や方向性をもって行うことで、より質の高いインプットが可能になります。

例えば、2年後に留学に行くからTOEICで800点を取るために勉強する などですね。

三振本とホームラン本

具体例を本を読むことに例えますが、

内容の薄い、得るものがあまりない本を 三振本

とても学びのある本を ホームラン本

と仮にします。

三振本を月に10冊読もうとも、ホームラン本1冊を読んだほうがより学びは大きいそうです。

ただ、実際には、ホームラン本を見つけることは容易ではありません。

本著の中で具体的なホームラン本に出会う確率を上げる方法をいくつか紹介されています。

・Amazonのレコメンド機能や口コミを信用する

・読書家の人からのおすすめを買ってみる

・インフルエンサーのおすすめをチェックしてみる

などが挙げられています。

ともすると、良いホームラン本に出会うことが最高の読書となるのであれば、

読書をする前からすでに質の良い読書は始まっているということです。

お金と時間をかけてその本を読むことになるので、できるだけムダは省いていきたいですよね。

私も、実際に読まれた人のレビューなど確認してから本を手に取るって見ることをお勧めします。

2.記憶の定着率の話

今ですら現代人の1日に触れる情報量は

平安時代に暮らす人の一生分

江戸時代に暮らす人の1年分ともいわれています。

著者の樺沢先生の研究で学生さん175人に対して以下の調査が行われました。

ここ1週間で見たニュースを覚えている分だけ1分間で書き出してみる、というものです。

その結果、回答数の平均は3.9個であったそうです。

これは3%ほどの定着率であったことを示しており、実際には97%の情報については忘れてしまっている、ということだそうです。

まだ脳年齢の若い学生さんでこの結果だとすると、サラリーマン世代にはちょっとした恐怖を覚えます。

特に現代は『情報爆発の時代』とも言えます。

20年前と比べて情報の量は5000倍にもなっていると言われています。

これからの5Gがもたらす恩恵がよりこの状態に拍車をかけていくのは間違いありません。

時代は変わっていくのに、従来のインプット方法のままで良いのでしょうか。

必要なインプットをより質の高いものへと心掛けていく必要があるのではないでしょうか。

私たちは毎日たくさんの情報に触れていますが、その大多数である97%もの情報を忘れてしまうのであれば、そもそも必要のない情報はインプットすらせずに極力排除していく、というのも選択肢の一つかもしれません。

その為には日頃からどのような情報を入手していくのか意識して決め

その分野の情報を意識してインプットしていくことが大事になります。

3.インプットを行うことの大前提

では、質の高いインプットとはどのようにしたら出来るのでしょう。

本著で述べられている最も効率よくインプットを行う方法として

AZインプット法 が最も効率が良いと述べられています。

AZとは アプトプット前提 でインプットする、ということです。

インプットしたものが記憶に留まるかどうかは

行動や実践を通したアウトプットをしてこそ定着していきます。

これらは、アウトプットをしなければいけない という意識でいることで

一種の軽い緊張状態になり脳内物質のノルアドレナリンがより分泌されることが分かっています。

ノルアドレナリンの効果としては集中力、記憶力、思考力 などに

良い影響を与えることが分かっています。

AZインプット法、具体的には以下のようなことですね。読書をするなら

>>読書感想文を書くことを前提で読む

映画を見るなら

>>感想をブログやSNSで発信しすることを前提で見る

セミナーに参加するなら

>>質問をすること前提で傾聴するなどが挙げられます。

本を読むにしても、読書感想文を書かなきゃと思って読書を終えるのと

普通に楽しんで読み終えるのとでは、覚えていることの量/質ともに

雲泥の差があるだろう、ということは想像に難くないですよね。

アウトプット大全では、インプットが3割 アウトプットが7割が最適、

とこれらのバランスについて触れられています。

ただ、『話を聞く』この状態の時だけは上記とは別でより質の高いインプットにするコツがあります。

まず前提として聞くときのインプットとアウトプットは以下のように分けられます。アウトプット:聞いたことをノートに書いてる時間

インプット :聞いている時間尚、行動を伴うものは全てアウトプットに属します。

話を聞く場合はインプットが7割、アウトプットが3割 もしくは 8:2 位が望ましいです。

人の話は言葉だけではなく 身振り手振りや声のトーンなどなどの

言葉にできない情報にも大きな意味があります。

話を聞く場合はインプットの時間を増やすように、アウトプットは要点を纏めて行うと良いです。

確かに、高学歴な人の勉強法などでも同じようなエピソードが多く聞かれますよね。

彼らの勉強方法は 授業中の多くの時間は聞くことに集中し、そのまとめやポイントだけノートに書き残す、といった方法を良く見聞きします。

4.効率よいインプット 3つの原則

3つの原則とは以下です。順に見ていきましょう。・『なんとなく』はNG

・『目標設定とセット』で行う

・『インプットとアウトプット』は表裏一体

『なんとなく』はNG

注意深く読み、書き、話すことが重要です。

読書については 暇だから読む、いい本ないかなーで本屋へ行くのは推奨されません。

インプットするときは喜怒哀楽とセットだと、より覚えていられます。

教科書の内容は忘れていても子供の頃に読んだ漫画の内容を、今でもある程度は覚えているのはこの効果が高いといわれています。

コミュティに参加することも、『なんとなく』排除につながります。

その理由は同じものを好きな人たちが集まることにより、同じ目的、同じ趣味をもっている中だからこそ、気兼ねなくアウトプットが可能になります。自分の存在意義や居場所をそのコミュニティの中で高めるために

たくさんの人の中で自分が何かできることはないか?と意識が芽生えれば、おのずとアウトプット前提のインプットが行われます。

自分よりその分野でより詳しい人、若いのに活動的な人などと比べ

自分の強みは何かなど客観的にみることもできるようにもなります。

コミュティに参加するだけではなく、主催側になることでより

全てのことが主体性をもって行うことになるので、多くの学びを得ることが出来ます。

『目標設定とセット』で行う

方向性とゴールを意識するのが大事です。

大阪から東京で行くのもどうやって行くのか、何日でいくのかなど細かな計画があった方が効率がいいですよね。

まぁ、旅であるならふらっと目的も計画もない状態で行くのも楽しいですが。

こと『インプットをする』ということを前提にするのであれば、目標設定はやはり大事です。

例えば、上記で触れたような

2年後にロサンゼルスへ留学する そのためにはTOEICで800点を取らないといけない。

こうした目標が設定された状態でインプットを行うのと、

ファッション感覚で英会話習うのカッコいいから、という理由で習い始めるのとでは、1年後にどちらがより上達しているのは比べるまでもないですよね。

『インプットとアウトプット』は表裏一体

インプットとアウトプットは切っても切り離せないものです。

インプットを終えてからアウトプットを始めるのではなく、インプットをしながらアウトプットをしていくことで自己成長へつながります。

これには、インプットとアウトプットは掛け算として捉えると良いです。

アウトプットが10だとしても、インプットが少なければ成長にはなりません。

自己成長力を最大限で発揮するためには インプットとアウトプットを

それぞれに切り離さずに両者を車輪の両輪ととらえて最大化していくことが重要です。

5.情報爆発時代の効率良い学びとは

ロンドン大学での研究で、暗記をしてもらう実験で2つのグループに分け

以下の前提条件を与えたそうです。

Aグループには終わった後に

「テストをします」

Bグループには終わった後に

「誰かに覚えたことを教えてもらいます」

結果的にBグループの方が高い点数であったそうです。

また、こちらはアメリカの研究で分かったことですが、読む、聞くなどが基本的なインプットとなりますが、ディスカッションや体験を通した学習など様々なインプットがあります。

この中で一番定着するインプット方法は 誰かに教える ことです。

新人教育の場などでも応用できそうですよね。

また、現代はインターネットの発達によってまさに『情報爆発の時代』です。

この情報量が爆発的に増えていく時代に対して従来のインプット方法はもはや通用しないかもしれません。

ジョブズが自分の子供には制限をかけて自社製品を使わせなかったり、世界的ベストセラーも数多くの著書がスマホが登場してからその便利さに慣れすぎてしまい、スマホに使われている人が増えている現状に軽傷を鳴らすものも数多くあります。

重症化してしまうとスマホが手放せなくなって仕事や勉強に支障をきたしている人すらもいます。これらは正しいインプット術とは言えないですよね。

情報爆発時代のインプット術とは無駄なインプットを極力排除することにあるといえます

『現代字人のインプットは97%が無駄』とも樺沢先生もおっしゃっています。

覚えた情報の97%は忘れてしまっているのだからそもそも、その97%を極力インプットすらしない、排除するという工夫が必要になってきているのかもしれません。

それが可能になるだけでインプット力は30倍になる、と樺沢先生もおっしゃっています。

6.あとがき的なもの

なぜ、質の良いインプットを目指すのかと問われると

間違いなく質の良いアウトプットをしたいから、となりますよね。

質の良いアウトプットを続けていきたい、と活動を継続するその先

理想の将来像はやっぱり自己成長を積み重ねた自分でありたい、と願っているからなのだと思うのです。

私がこの本を今週の踏み台昇降時の課題としたのは上記の理由からです。

インプットとアウトプットを繰り返していくことで成長を実感できるのはきっとすぐには訪れるわけではないでしょう。

自分が成長した、と気が付けるのは並大抵のことではないかもしれません。

ですが、3年後、5年後、10年後の自分は今この瞬間の自分の延長線上にあります。

それでも、そうした『不遇の時期を越えた先にこそ咲く花もある』と信じて

今日も明日もインプットアウトプットを続けていきたいと思います。

今回は質の良いアウトプットをするにはまずはインプットが大事だろう、

と思ってインプット大全を学びました。

ですが、樺沢先生のお話では先にアウトプット大全の内容を身に着けてからこのインプット大全の内容を実践することが良いとの事です。

それを知らなかったので今回はちょっと順序が逆になってしまって申し訳ありません。

引き続きアウトプット大全について学んで行きたいと思います。

最後までご覧いただきありがとうございました。